【教师简介】刘德喜,计算机与人工智能学院教授、博士生导师,江西省主要学科学术和技术带头人领军人才,江西省中青年骨干教师,江西省大数据专家,中国计算机学会高级会员,中文信息学会社会媒体处理专委会常务委员,中文信息学会情感计算专委会委员,中国人工智能学会多语种智能信息处理专业委员会委员,江西省“百县百校生--科普进校园”公益活动科普大使、南昌市科普报告团首批专家。

在期刊CCF A类期刊《ACM Transactions on InformationSystems》《计算机学报》《软件学报》《计算机研究与发展》《自动化学报》和会议ACL、AAAI、EMNLP上发表科研论文60余篇,发表教学研究论文5篇。主持国家自然科学基金项目4项(其中面上项目和青年项目各1项)、江西省科技落地计划项目1项、江西省自然科学基金项目2项(重点项目1项)、江西省教育厅科技项目重点项目1项、江西省高校教学改革研究项目2项(重点项目1项),江西省教育科学规划项目1项,主持江西省线上线下混合式一流本科课程1门、江西省研究生优质课程和案例建设项目1项,其它省部级课多项;获得发明专利13项。

获得首届全国青年教师教学竞赛二等奖1项、江西省自然科学奖三等奖1项、江西省高校科技成果奖一等奖3项、江西省教学成果奖一等奖1项、江西省优秀教材奖一等奖1项、第二届全国高校微课比赛江西省二等奖1项、“全国多媒体课件大赛”一等奖1项、第二届江西财经大学教师教学创新大赛二等奖1项、2022年中国高校计算机教育大会优秀论文二等奖、2023年中国高校计算机教育大会最佳论文。获江西财经大学“教学十佳”“青年科研五强”“《计算机组成原理》金牌主讲教师”“十大优秀研究生导师”“网络优秀教师”等荣誉。

芯片和基础软件是卡脖子的问题,“计算机组成原理”课程是计算机软硬件的接口,是认识和解决卡脖子问题的重要载体。本课程的目标是,提升系统能力,从基本逻辑电路到芯片,从CPU指令到高级语言,能在系统的高度考虑和解决应用问题。计算机“系统能力”指具备计算机系统层面的认知和设计能力,能从计算机系统的高度考虑和解决应用问题,计算机系统能力的培养需要足够数量且偏硬件、偏低层的课程支撑。“新工科”要求计算机科学与技术专业人才具备计算机系统能力,系统能力培养受到高度重视。本校为财经类院校,专业培养目标偏软,硬件课程体系和实验条件不够完备。基于我校背景和教学中遇到的挑战,探索“问题求解导向的SPOC模式”。

“问题求解导向的混合式教学模式”主要思路:通过线上线下混合模式,充分利用线上环境,调动学生学习主动性,减少对课堂教学和大量课时的依赖;以问题求解为导向,培养分析和解决应用问题的能力,减少对硬件实验条件的依赖;从计算机系统的角度优化课程内容、设计综合性问题,使课程内容和问题贯穿多门课程、贯穿整个计算机系统,搭建梯子,助力学生站上计算机系统的高度;优化教学环节和课程评价机制,让问题求解过程循序渐进,增强学生对计算机系统类课程的学习信心。

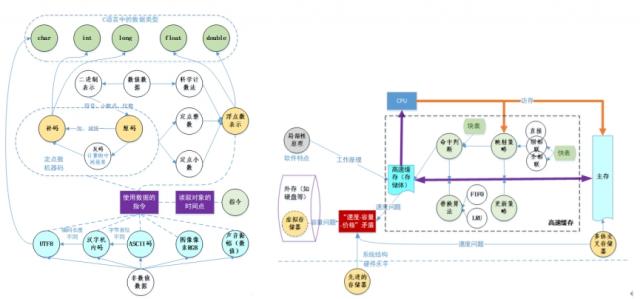

(1)体现系统观的课程内容选择与优化

课程内容的选择既要体现课程本身的核心知识点,同时要兼顾与其它课程之间的关系,体现系统观。以计算机组成原理课程为例,要同时兼顾程序设计基础、数字逻辑、操作系统原理、编译原理、计算机网络、分布并行计算等课程。此外,课程内的知识点也存在关联关系,帮助学生梳理这种关系有助于建立系统观。

(2)覆盖计算机系统层面的问题设计

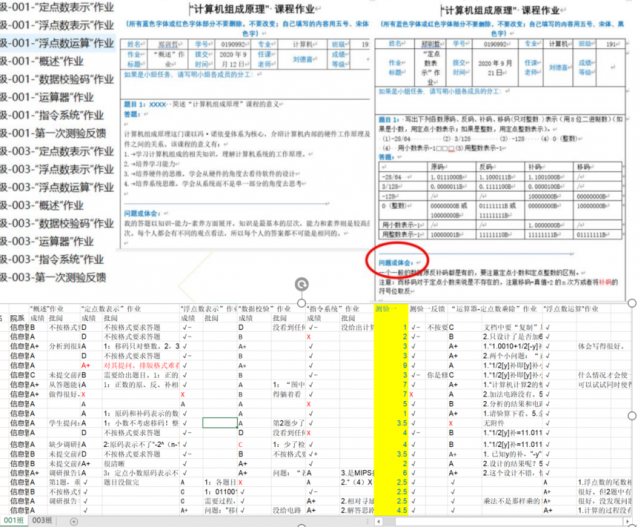

针对每个课程内容,恰当地选择适合不同环节的问题,在吸引学生兴趣的同时,循序渐进。另外,针对不同接受能力的学生,设计不同难度的问题,使个性化教学得以实施。所设计的问题要能够覆盖计算机系统层面。对于综合性问题,要求求解时综合利用本课程的多个知识点,或者多个课程的知识点,从而引导学生将课程内、课程间的知识点贯穿起来,具备系统性问题的求解能力。问题和题目的主要来源是各类教材、习题集、考研试题等。由于问题的覆盖面、难易度、综合性、拓展性不同,因此,需要对收集到的问题进行归类,必要时,需要对问题进行重构或扩展,以满足不同教学环节的需要。目前构建了四类问题共计500余题:分别是课前自学引导问题、课前测验题、课堂讨论问题、课后作业。

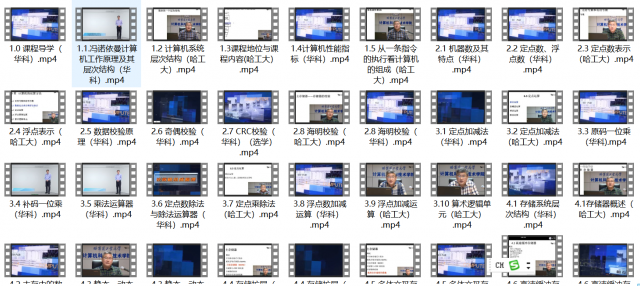

(3)体现与时俱进的线上资源选择

针对每个课程内容和所设计的问题,选择线上资源,包括视频、资料、参考书目等,使得学生在使用这些资源的基础上,能够较好地解决各个环节所设计的问题。由于计算机发展快,新理论和新技术层出不穷,给计算机的设计和使用带来新的视角。计算机系统类课程尽管无法直接将最新理论和技术作为课程的主要内容,但需要学生密切关注计算机发展的新动向,并且思考其可能带来的变革。因此,在线上资源选择时,增加关于计算机最新研究成果的资源。线上资源主要来自大学慕课网、超星、网易课堂、相关新闻和技术报告等。由于学校定位、培养目标、师资力量、实验环境以及教学模式的不同,线上资源在适用对象、难度、使用方式等方面差异巨大,因此,对收集到的线上资源再进行选择、整理、组织、甚至切分、修订等操作。

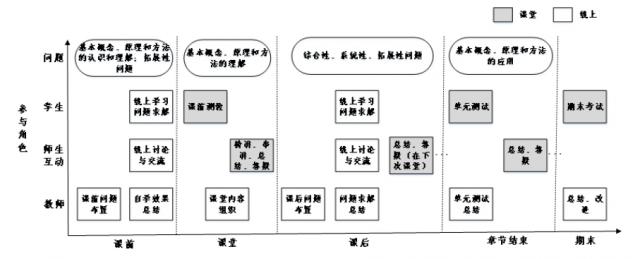

(4)贯穿问题求解的教学环节设计

采用课堂教学与在线教学的混合学习模式时,直接以求解问题为导向,目标更明确。这种新的模式采用哪些环节来保障其有效开展,需要恰当设计。采用四段式问题求解导向的线上线下混合模式。

总体上,将教学环节分为四个阶段(期末考试由于只用于课程结束时的考核,不同于课程中反复循环的其它阶段,因此不计入四个阶段中)。

①课前环节。教师在线上布置问题及要求,提供学习资源,学生围绕问题与要求开展线上学习,在学习过程中与教师和同学进行互动交流和讨论,教师对线上学习中遇到的困难、学习状态进行总结。课前环节的问题以考察基本知识点、基本概念、基本原理、基本方法为主,同时包括少量具有拓展性的问题,引导学生开拓思维、涉猎学科前沿。

②课堂环节。首先,在课堂上花很短(大概10分钟左右)开展课前测试。课前测试有两个目的,一是督促学生线上自学,二是抽查学习效果。教师根据教学要求、学生线上学习和课前测试情况,对课程内容先进行串讲,再有选择性地精讲。最后对课前问题求解、课前测试中遇到的问题进行答疑和总结。为培养学生的系统观和探索精神,课堂上还选择一些能融合多个课程的系统性问题,以及涉及学科前沿的拓展性问题,组织开展课堂讨论。课前测试的问题以考察基本知识点、基本概念、基本原理、基本方法的理解为主,同时引导学生关注知识点之间的联系。

③课后环节。教师在线上布置问题,学生结合课堂环节的反馈,再次围绕问题求解开展线上自学。期间师生可以在线上进行交流和讨论,教师对问题求解中遇到困难进行总结,并在下次课堂上进行反馈。课后环节使用的问题以综合性、系统性、拓展性问题为主,着力培养学生的问题求解能力和系统观。

④章节结束环节。章节结束后,组织章节测验,与课前测试的目的类似,一方面督促线上自学,同时检查学习效果。教师在批改后进行反馈。章节测验使用的问题以基本概念、基本原理、基本方法的运用为主,难度介于课前环节与课后环节之间。

四个阶段引入不同类型的问题,使得各阶段的学习目标清晰具体,达成度容易自我评价。同时,各阶段问题由浅入深、由易到难、由单一到综合、由局部到系统,循序渐进,有利于构建式学习方法得以实施。

(5)以问题求解为中心的课堂教学组织

梳理课堂教学的意义和作用,据此设计课堂教学的内容和形式。让课堂不再是以教师或学生为主体,而是以问题求解为导向,师生互动、解决问题。课堂主要包括四个模块,分别是:串讲、精讲、答疑、讨论。其中串讲内容主要来自课程的基本要求,这需要教师根据本专业人才培养定位及课程群中各课程之间的关系来组织。精讲内容一方面来自课程基本要求所界定的重点难点,同时,要考虑学生在各个环节的线上自学和问题求解过程中遇到的困难。答疑模块主要针对学生线上自学和问题求解中的典型错误。讨论模块以启发性、拓展性、系统性问题为导向,激发学生思考与讨论。通过启发性问题培养学习兴趣;通过系统性问题关联多个课程,培养学生的系统能力和系统观;通过拓展性问题引入学科前沿,培养学生的创新思维。课堂四个模块的安排充分考虑了学生的认知能力,同时提高了课堂效率。

(6)面向督导与激励的评价机制设计

评价与激励是整个教学模式得以顺利实施的保障,应该贯穿在各个教学环节中。评价与激励的标准不仅是问题求解方法是否正确,同时更应该注重过程、注重进步、注意收获、注重学生个体的差异。每个评价环节都增加了对当前环节反馈后的再评价,要求学生在本环节结束后,回头再重新思考本环节所设计的问题,鼓励学生进步。

文科类高校计算机专业在系统能力培养时面临的人才培养定位偏软,课程开设不完整,课时和硬件实验环境受限等问题。问题求解导向的线上线下混合模式通过问题求解导向,培养分析和解决应用问题的能力,减少对硬件实验条件的依赖;通过体现系统观的课程内容选择与优化,以及覆盖计算机系统层面的问题设计,助力学生站上计算机系统的高度;通过贯穿问题求解的线上和课堂多环节配合,在面向督导与激励的评价机制保障下,调动学生主动性,缓解课时不充足问题。在问题求解导向的线上线下混合模式实施时,问题是关键,激励机制是保障。通过问题的难易度、覆盖率、综合性、系统性和拓展性,即保证了课程核心内容的完成,也照顾了学生的兴趣和接受能力,同时还训练了学生的学习能力和问题求解能力。通过各个环节的评价与激励机制,即考核了最终的达成度,也兼顾了对过程的管控,使得以学生为中心的理念得以更好地贯彻。